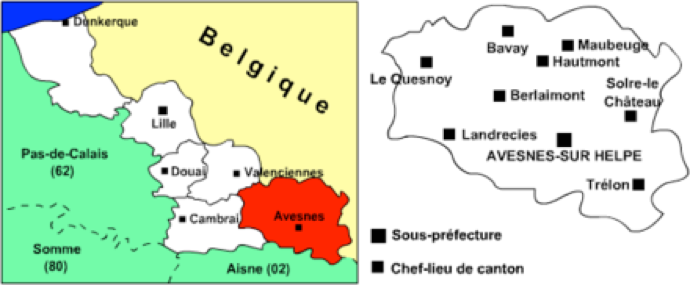

L’Avesnois

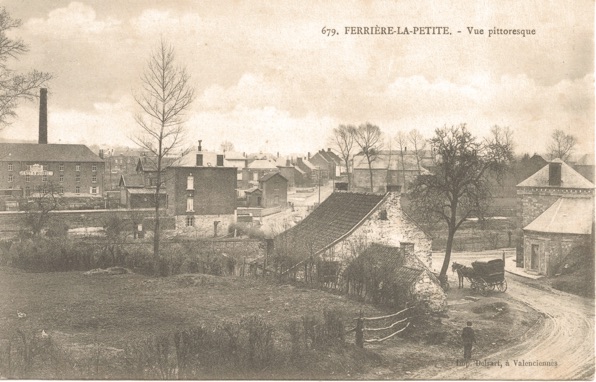

Ferrière-la-Petite

HISTOIRE DU VILLAGE

La découverte d'un cimetière mérovingien est une preuve que le village était habité depuis au moins le VIe siècle.

Au XIIIe siècle, le village fait partie de la dot de Jeanne de Hainaut qui épouse Louis de Châtillon, fils du seigneur d'Avesnes. En 1224, Balderise de Roisin vend ses possessions qu'il tenait en fief de Wautier d'Avesnes à l'abbaye d'Hautmont

Ferrière-la-Petite était une ancienne dépendance de Ferrière-la-Grande, dont elle est séparée au XIVe siècle.

En 1718, des potiers s'installent à Ferrière-la-petite. Quelques décennies plus tard, la poterie est devenu la plus importante activité économique.

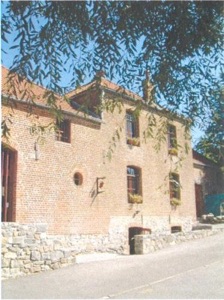

Au XVIIIe siècle Lebrun Lamoral de la Vigne construit une vaste demeure, devenu mairie par la suite. Il légua cette demeure à son gendre Charles, seigneur de Bousies. Charles avait déjà créé une faïencerie en 1789 à Nimy en Belgique et il va créer en 1798 une faïencerie à Ferrière-la-Petite, qui fera pendant 70 ans, jusqu'à 1868, la renommée du village. Les poteries fonctionnent jusqu'à 1957, année où le dernier four s'éteint. Depuis 1982, grâce à des bénévoles, la poterie reprend vie dans le musée de la poterie et de la faïence.

Une autre activité économique est l'exploitation du marbre, surtout important vers la fin du XIXe siècle.

La Solre

La Solre prend sa source au lieu dit « l'Épine », sur le territoire de la petite ville de Solre-le-Château, qu'elle traverse. Dès sa naissance, elle adopte grosso modo la direction du nord-ouest. En fin de parcours, sa direction s'incurve vers le nord, puis vers le nord-nord-est. Elle se jette peu après dans la Sambre à Rousies dans l'agglomération de Maubeuge. La longueur de son parcours est de 23 kilomètres. Sa pente moyenne est de 4,5 ‰.

La Solre traverse ou longe les communes suivantes (toutes sont situées sur le territoire du département du Nord) :

Solre-le-Château

Lez-Fontaine

Dimechaux

Solrinnes

Choisies

Obrechies

Damousies

Ferrière-la-Petite

Ferrière-la-Grande

Rousies

Le 29 août 1885, la ligne de chemin de fer Maubeuge - Fourmies est inaugurée. Elle permet aux habitants d'aller travailler dans le pôle industriel du Val de Sambre. Le tracé passe par Rousies, Ferrière-la-Grande, Ferrière-la-Petite, Sars-Poteries, Solre-le-Château, Liessies, Trélon. La section Ferrière-la-Grande - Glageon de la ligne Maubeuge-Fourmies a fonctionné jusqu'à 1972. Depuis, la gare de Ferrière-la-Petite est désaffectée. En octobre 2003 est inauguré sur son tracé un chemin de randonnée, dénommé « sentier Emeraude », qui par la suite est intégré dans la « voie verte de l'Avesnois » qui à son tour formera un tronçon d'un des Chemins de Compostelle, celui de la Norvège par la Belgique à Saint-Jacques-de-Compostelle

Au début de la guerre 1914-1918, dès le retrait des troupes françaises partant de la Belgique, survenu le 24 août 1914, Ferrière-la-Petite, qui était un centre de résistance du camp retranché de Maubeuge, se trouve sous un feu de front. Il n'y a pas eu de bataille, mais après une série d'attaques journalières sur les avant-postes, le centre de Ferrière-la-Petite subit le 6-7 septembre des bombardements violents et tout le jour du 7 septembre des attaques, avant de capituler le soir du 7 septembre. Le lendemain, trois bataillons de Français sont emmenés en captivité.

Aujourd'hui : De Ferrière-la-Grande à Glageon, la ligne constitue la voie verte de l'Avesnois, sentier réservé aux déplacements pédestres et cyclotouristes. Le tracé s'inscrit dans le projet européen EuroVelo (ligne EuroVelo3). Dénommé "route des pèlerins", le parcours doit permettre de relier Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) par des voies réservées aux piétons et cyclotouristes.

Nos gîtes et chambres d’hôtes se situent à Ferrière-la-Petite dans le canton de Maubeuge, petit village au coeur du Parc Naturel Régional de l’Avesnois, un sentier de randonnée démarre à notre porte, à pied, à vélo ou même à cheval, venez découvrir notre belle campagne.

Présentation

Les paysages de bocages verdoyants sont pour partie des reliques de l'antique forêt charbonnière ou préhistorique, fortement réaménagés par l'Homme, mais encore très enherbés en raison d'un sous-sol peu propice à l'agriculture intensive. Ils confèrent à l'Avesnois son unité et un attrait touristique particulier, si bien qu'aujourd'hui les habitants et les instances touristiques officielles de l'Avesnois ne revendiquent ni n'utilisent plus l'appellation « Hainaut », ancien comté dont l'Avesnois pourtant faisait autrefois partie.

Localisation

Les paysages de l'Avesnois sont verdoyants, et constituent une exception par rapport au reste du département : prairies, bocage, forêts de feuillus, relique de la forêt linéaire de la Haie d'Avesnes, vergers, rivières sinueuses, moulins et villages pittoresques où les kiosques de spectacle et les oratoires en pierre bleue sont encore nombreux.

Points culminants : l'Avesnois possède une particularité géographique méconnue : contrairement à ce que l'on pense généralement, le mont Cassel n'est pas le point culminant du Nord. Le point culminant se situe à l'extrémité sud-est du département, sur le territoire de la commune d'Anor, près de la frontière belge, au Bois Saint Hubert qui culmine à 271 m (la borne géodésique sur place en témoigne). À quelques kilomètres de là, se situent les Mont de Baives, d'une altitude proche de 239 mètres, formé sur un ancien massif corallien âgé de plus de 370 millions d'années, ce site est constitué des dernières pelouses calcicoles du département du Nord.

L'Avesnois, version verte et bocagère, région d'industrie ancienne est aussi connue pour être le pays du Maroilles. Elle a développé depuis plusieurs années un tourisme de proximité : présence de gîtes, randonnées, base de loisirs du Val-Joly dans le canton de Fourmies-Trélon.

La Voie Verte

Bocages et Fagnes de l’Avesnois

Musée de la Faience et de la Poterie